SIC (Sito di Importanza Comunitaria)

di VALLE PARINA

Codice SIC IT2060008

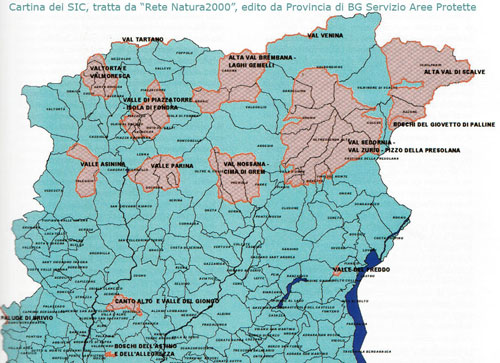

cartina e testi tratti da "ReteNatura2000" - I siti di Importanza Comunitaria in provincia di Bergamo- pubblicazione a cura di Moris Lorenzi e Renato Ferlinghetti

Provincia di Bergamo-Servizio Aree Protetette

|

|

L'area del SIC Valle Parina, solcata dal torrente omonimo, è localizzata in posizione intermedia nel più ampio bacino della Valle Brembana, sul versante idrografico di sinistra del fiume Brembo.

Il perimetro si articola dalle pendici del monte Valbona a nord fino a spingersi alle cime del monte Castello e del monte Vaccaregio a sud, e dalla Cima di Menna a ovest fino alla foce del torrente Parina nel fiume Brembo a est.

La superficie è di 2224,93 ha, pari al 6,06% sul totale delle superfici dei SIC ricadenti nella provincia bergamasca 082,12 ha).

Regione amministrativa: Lombardia (Bergamo)

Comuni che ricadono nel SIC: Oltre il Colle, Serina, Dossena, Lenna, S. Giovanni Bianco

Localizzazione sito: Long. E 09 43 19 - Latit. 45 54 23 - Area 2224,93 ha - Altezza (m) 470,00 (min) / 2299,00 (max)

Regione bio-geografica: Alpina

Date di designazione: giugno 1995

Data conferma come SIC: marzo 2004 |

|

- Lande alpine e boreali

- Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( Festuco-Brometalia)

- Prateria con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi

- Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

- Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

- Faggete delì'Asperulo-Fagetum

- Faggete calcicole dell'Europa Centrale del Cephalantero-Fagion

- Foreste acidofile montane e alpine di Picea

- Grotte non sfruttate a livello turistico

|

| STATO DI CONSERVAZIONE, QUALITA' E IMPORTANZA DEL SIC |

L'importanza di questo SIC è connessa all'eccezionale espressione degli habitat di forra (boschi di forra, sorgenti pietrificanti, rupi strapiombanti), alla continuità delle formazioni forestali e al ridotto impatto antropico (assenza di infrastrutture), tra i più bassi sul versante meridionale del rilievo orobico.

Si segnala in particolare l'espressione di tipologie forestali proprie dell'orizzonte montano inferiore in territorio carbonatico su pendii acclivi (ostrio-faggeti) e di boscaglie xerofitiche caratterizzate da Cytisus eme-riflorus (citiso a fiori d'emero), arbusto subendemico delle Prealpi Lombarde.

La qualità degli habitat è buona, anche se la vegetazione forestale si presenta parzialmente destrutturata a causa di frequenti incendi e di interventi di ceduazione che non consentono il mantenimento di esemplari maturi. Pertanto il soprassuolo è spesso coetaneo e gli esemplari non raggiungono dimensioni e struttura adeguata a garantire la diversificazione dei microhabitat per l'avifauna e la fauna a mammiferi.

E molto significativa la componente floristica, ricca di specie rare e di specie endemiche delle Prealpi Merdionali. Alcune di queste sono specie importanti nella caratterizzazione di peculiari tipologie di vegetazioni esclusive delle Prealpi (esempio: firmeti, vallette nivali,

componente faunistica e particolarmente rilevante l'aspetto paesaggistico.

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL SIC

Gran parte del SIC Valle Parina è ubicato a quote modeste (600-1500 m s.l.m.) e in esposizione sud.

Queste condizioni predispongono l'area ad incendi, che negli scorsi decenni hanno interessato vaste superfici pressoché inaccessibili.

Lo sviluppo di molinieti a seguito di incendi e l'abbandono delle pratiche tradizionali di sfalcio del "fieno magro" hanno favorito la riforestazione spontanea.

Frequenti interventi di prelievo di legname, anche a carico di superfici danneggiate da incendio, hanno però disturbato il processo in atto di rigenerazione delle aree forestali e soprat-tutto non hanno favorito né lo sviluppo di esemplari da seme né il mantenimento di esemplari maturi o vetusti di grande importanza ecologica.

HABITAT RUPESTRI E DI SUBSTRATI MOBILI (GHIAIONI, MACERETI, ECC.)

Gli ambienti rupestri (habitat 8210) nel SIC Valle Parina sono distribuiti in maniera discontinua, puntiforme e comunque limitata. Quelli diffusi alle quote più elevate si trovano in posizioni generalmente impervie e di difficile accesso dunque non subiscono particolari danni a seguito della frequentazione umana o di attività antropiche. Le rupi a quote più basse e sotto copertura forestale potrebbero invece subire danni da tagli eccessivi dei boschi o da incendio. Questi disturbi potrebbero comportare l'apertura di radure presso le rupi stesse; ciò determinerebbe infatti l'alterazione dell'equilibrio venutosi a creare in questi microambienti che si caratterizzano per particolari condizioni di ombra e umidità, sia atmosferica che edafica. I detriti carbonatici (habitat 8120) presenti nel SIC Valle Parina hanno un'estensione piuttosto ridotta. Il loro mantenimento nel tempo non sembra essere minacciato da attività antropiche in atto o in progetto di esecuzione. Non sembrano esservi pertanto fattori esterni all'area del SIC che possano agire a danno di questi habitat.

HABITAT PRATIVI

L'attuale riduzione delle attività antropiche in ambiente montano sta incidendo fortemente sull'estensione degli habitat prativi di media e bassa quota. L'espansione del bosco e della vegetazione arbustiva, non più ostacolati dal decespugliamento, sta determinando la riduzione dei pascoli. Nei seslerio-molinieti e nei seslerieti di bassa quota (habitat 6410) le attività pastorali sono cessate da più lungo tempo (circa 50 anni) rispetto ad altri ambienti di montagna. L'azione dell'uomo in questi habitat si esprimeva non solo con il taglio della vegetazione arborea e arbustiva, ma anche con la pratica degli incendi.

Queste praterie venivano infatti incendiate dai pastori durante l'inverno per permettere l'arricchimento in minerali della lettiera a lenta decomposizione delle graminacee a fibra resistente, come la molinia. Si favoriva così lo sviluppo di erba tenera in primavera. L'incendio può essere dunque considerato come un fattore stabilizzatore per la vegetazione erbacea di queste praterie. La cessazione del decespugliamento e della pratica degli incendi, tradizionalmente visti come fattori di disturbo, determina oggi la contrazione rapida di questi frammenti di vegetazione fino alla loro scomparsa, stimabile in un intervallo di tempo di 20-40 anni.

Anche i brometi e i seslerieti dei piani submontano e montano (habitat 6210) venivano incendiati d'inverno per favorire lo sviluppo primaverile di emicriptofite a scapito delle legnose. L'attuale espansione della vegetazione arbustiva su queste praterie ha comportato la diffusione di una vegetazione cespugliosa a mosaico con lembi residui di praterie arbustate. Le radure presentano dominanza di Molinia orundinocea e/o Sesleria varia, Corex humilis (seslerio-citiseti), mentre estese boscaglie rappresentano gli stadi dinamici tendenti alla ricostituzione della vegetazione forestale. In questo paesaggio vegetazionale fortemente dinamico si colloca spesso la presenza di Cytisus emeriflorus, Carex baldensis, Euphorbia variobilis entit à endemiche delle Prealpi Calcaree.

Per le praterie incluse nell'habitat 6170 (seslerio-sempervireti; pascoli neutrofili a dominanza di Carex sempervirens e Festuca curvula; firmeti), poste a quote più elevate, il processo di riforestazione è ancora piuttosto contenuto anche se è prevedibile una sua in tensificazione nei prossimi due decenni. Per le aree prative ancora attivamente sfruttate per il pascolo, il pericolo maggiore è rappresentato dal sovrappascolo dovuto a un carico del bestiame non adeguato e non ben distribuito nei vari settori dell'alpeggio, che comporta impoverimento del valore foraggero, infestazione da parte di specie nitrofile e rischi di erosione in conseguenza dello scalzo della cotica erbosa.

FORMAZIONI ARBUSTIVE

I cespuglieti pionieri su pascoli abbandonati (habitat

4060) non presentano stabilit à nella loro composizione; al contrario essi rappresentano uno stadio dinamico verso la ricostituzione del bosco. In questo pn cesso, i fattori esterni di disturbo dipendono dagli interventi per il mantenimento delle aree pascolabili.

Dal momento che le attività pastorali sono in forte contrazione, l'effetto di questi disturbi si è ridotto sostanzialmente nell'ultimo cinquantennio. Ciò ha determinato una forte espansione di questi habitat.

|

AZIONE DI MONITORAGGIO FAUNISTICO

ANFIBI E RETTILI

Nella zona del SIC Valle Parina sono state osservate 4 specie d'anfibi e 7 di rettili. La zona impervia ed accidentata, non permette la costruzione di pozze, se non in fasce limitate; per tale motivo la fauna anfibia è particolarmente ridotta come numero di specie. L'area si colloca in quelle di media importanza relativamente alla bergamasca. Dal punto di vista biogeografico spicca la commistione tra specie d'origine eurocentroasiatica ed eurosibirica (rana montana, marasso), con quelle più strettamente sudeuropee (lucertola muraiola, saettone).

Gli anfibi sono rappresentati da salamandra nera

[Salamandra atra), salamandra pezzata (Salamandra

salamandra), rospo comune (Bufo bufo), e rana montana (Rana temporaria). «

La salamandra nera, entità alpina - dinarica, è diffusa nelle parti alte della Valle Parina e della Cima di

Menna, e non si può considerare comune. La situazione andrebbe monitorata attraverso indagini specifiche.

Si segnala la presenza delle seguenti specie di rettili:

orbettino (Anguis fragilis), lucertola muraiola (Podar- cis muralis), biacco (Hierophis viridiflavus), colubro d'Esculapio (Elaphe longissima), biscia dal collare (Natrix natrix). In particolare è importante rilevare la presenza in sintopia di due viperidi, vipera comune (Vipera aspis) e marasso (Vipera berus), situazione non comune sulle Orobie.

Le uniche specie da evidenziare come altamente prio ritarie (valori maggiori di 10 su 14), ai sensi del DGR 20/04/2001 n ° 7/4345 della Regione Lombardia, sono Salamandra atra, Elaphe longissima e Vipera berus.

Salamandra atra, Podarcis muralis, Hierophis viridi flavus ed Elaphe longissima sono incluse nell'Allegato IV della direttiva "Habitat" che comprende le specie d'interesse comunitario per le quali è prevista una protezione rigorosa.

Indicazioni generali di gestione

Per gli anfibi e per i rettili sono auspicabili interventi di gestione, attraverso monitoraggi specifici sulle popolazioni esistenti ed azioni di educazione ambientale tese a sensibilizzare la popolazione locale. Per gli anfibi andrebbero eseguiti una serie d'interventi sui corpi idrici, ad esempio, miglioramento della qualità delle acque, la conservazione, la manutenzione, la costruzione di nuove pozze e la tutela dei siti riproduttivi dal bracconaggio. E consigliato un monitoraggio periodico dello status delle popolazioni di specie prioritarie: salamandra nera (Solomondro ofro), colubro di Esculapio (Elophe longissimo), marasso (Vipera berus). La conservazio ne di queste specie è in generale legata alla tutela dell'habitat e al mantenimento delle attività agricole. Un quadro approfondito e dettagliato sulla situazione delle "specie ombrello" garantirebbe eventuali misure correttive. In questo caso le "specie ombrello" sareb bero: Rono temporanei, Elophe longissimo e Vipera berus.

Un programma d'educazione ambientale, mirato al rispetto della fauna minore e degli habitat riproduttivi, e la divulgazione a largo raggio delle problematiche che li interessano potrebbero aiutare l'espansione e la tutela delle specie.

Avifauna

II SIC della Valle Parina interessa il solco vallivo scavato dall'omonimo torrente, tributario di sinistra del fiume Brembo, i versanti a sud del monte Ortighera, Valbona e Cima di Menna, sul lato idrografico destro, e quelli del monte Vaccareggio e Castello sul lato sini stro. Data la particolare pendenza dei versanti, che decorrono verso la profonda forra con numerosi bal zi ed estese pareti rocciose, prevale un habitat di tipo rupestre in cui le formazioni boschive si intervallano a radure e prati. I boschi di latifoglie, con dominanza del faggio, si sviluppano nelle zone meno ripide dove talvolta, subentra l'abete rosso formando porzioni mi ste poco estese e localizzate. Nei settori sommitali del monte Valbona e Cima di Menna, posti a quote pi ù elevate, si estendono zone aperte, ampie praterie e pascoli magri ove sopravvive un relitto di faggeta di modesta estensione. Gli uccelli prioritari inclusi nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE sono rappre sentati dq 14 specie quali: falco pecchiaiolo (Pernis opivorus), biancone (Circoe- tus gallicus), aquila reale (Aquila chrysaetos), pelle grino (Folco peregrinus) , francolino di monte (Borioso bonasia), pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetroo tetrix), coturnice (Alectoris greca), re di quaglie (Crex crex), gufo reale (Bubo bubo), civetta capogrosso (Aegolius funereus), succiacapre (Capri-mulgus europaeus), picchio nero (Dryocopus martius) e averla piccola (Lanius collurio).

Tra le specie prioritarie rilevate all'interno dell'area in esame, si distingue, per importanza, la presenza di aquila reale, pellegrino e gufo reale presenti come ni dificanti ma anche la segnalazione di biancone osservato in periodo riproduttivo assume un certo interesse poich é la specie risulta rara e localizzata in provincia di Bergamo.

A margine del perimetro del SIC è presente uno dei maggiori nuclei della popolazione provinciale e regionale di re di quaglie, specie prativa che versa in allarmante declino in tutta Europa poich é svantaggiata dall'abbandono delle pratiche agricole tradizionali e dalla conseguente meccanizzazione. Per quanto riguarda francolino di monte (Bonasa bo nasia), gallo forcello (Tetrao tetrix) e coturnice (Alecto- ris greca) non sono stati direttamente contattati nel corso dell'indagine ma sono stati comunque conside rati presenti poich é citati nelle pi ù recenti fonti biblio- grafiche (Andreis, 1996) o oggetto di osservazioni passate.

Nel corso della ricerca è stata riscontrata la presenza di altre 11 specie considerate prioritarie a livello re gionale quali: sparviere (Accipiter nisus), poiana (Bu- teo buteo), allocco (Strix aluco), picchio verde (Picus viridis), picchio rosso maggiore (Picoides major), rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), merlo ac quaiolo (Cinclus cinclus), luì bianco (Phylloscopus bo netti], cincia dal ciuffo (Parus cristatus), picchio muraiolo (Tichodroma muraria) e zigolo muciatto (Embe- riza eia).

Entrambi i versanti ricadenti nel territorio del SIC rsultano particolarmente accidentati e incisi ed é soprattutto per questo motivo che la Valle Parino pre senta un alto grado di conservazione. Le scarsissime attività antropiche condotte in questo si to si rilevano dalla quasi totale assenza di manufatti e percorsi sentieristici che lo rendono uno dei settori medio vallivi meno compromessi dal punto di vista ambientale e naturalistico. La presenza della linea elettrica ad alta tensione monte Ortighera località Lavaggio) rappresenta tuttavia un pericoloso ostacolo per l'avifauna in transito poich attraversando perpendicolarmente l'asse vallivo provoca una sorta di effetto "sbarramento" al normale passaggio dell'avifauna. Il rischio di collisione diviene pi ù probabile di notte e in giornate perturbate, poco luminose, caratterizzate da forti venti locali, nebbia o nubi basse.

L'impatto antropico è attualmente molto contenuto an che se, negli ultimi anni, sono stati registrati atti di bracconaggio nei confronti sia di ungulati selvatici che dell'aquila reale.

Gli habitat rupestri, collocati in zone impervie e difficilmente accessibili, non sembrano attualmente necessitare di particolari nuovi vincoli mirati, eccetto il di vieto di sorvolo a mezzi aerei (alianti, deltaplani, elicotteri, ecc.) che possono inficiare il successo riproduttivo di grandi rapaci rupicoli come l'aquila reale. Per lo stesso motivo si suggerisce di evitare l'apertura di vie d'arrampicata (attualmente non presenti) nel perimetro del SIC.

Per quanto riguarda gli altri settori, le superfici pi ù minacciate dalla realizzazione di interventi antropici so no oggettivamente di limitata estensione e in prossi mit à delle aree pi ù accessibili.

Sono, infine, raccomandabili interventi silvo colturali finalizzati ad assecondare un'evoluzione verso fustaie mature, in grado di incrementare le potenzialit à eco- logiche delle formazioni boscate e di favorire l'insediamento di specie faunistiche, in particolare di avi fauna, di pregio naturalistico attualmente poco distri buite nel SIC in esame (ad es. picchio nero e civetta capogrosso).

|

|